Définition et origine du terme « intersectionnalité »

L’intersectionnalité, qui se définit comme la « prise en compte du cumul de plusieurs facteurs d’inégalité ou de discrimination, généralement l’assignation à une origine raciale ou ethnique supposée, l’identité sexuelle et le milieu social », est un concept clé du féminisme contemporain. Développé par la juriste et militante Kimberlé Crenshaw à la fin des années 1980, ce terme nous pousse à analyser la façon dont les différentes oppressions – sexisme, racisme, validisme, homophobie, transphobie, etc. – se lient entre elles et se renforcent mutuellement. L’intersectionnalité souligne donc que l’expérience de discriminations ne peut être réduite à une simple dimension, et offre une lecture plus fine et critique des inégalités sociales en refusant toute approche uniforme du combat féministe.

L’intersectionnalité dans les arts

L’art et la culture jouent un rôle essentiel pour rendre visible ces expériences multiples. La littérature post-coloniale et tenant du Black Feminism interroge qui a accès à la parole, quelles voix sont réduites au silence, et fait alors entendre les voix et revendications des minorités. Les romans de Toni Morrison, tels que The Bluest Eye et Beloved, permettent d’appréhender ce qu’est être une femme noire, constater que ces femmes subissent des violences multiples, qu’elles soient sexistes, sexuelles et racistes. Retranscrit dans notre quotidien, c’est par exemple admettre que les femmes de couleur sont aujourd’hui bien moins prises en charge dans les services médicaux car leurs douleurs sont moins prises au sérieux, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, en comparaison avec les femmes blanches ou les hommes. L’intersectionnalité dans les arts invite ainsi à un travail de déconstruction des stéréotypes et d’efforts pour tenter de comprendre ce que vit l’autre.

Débats au sein du mouvement féministe

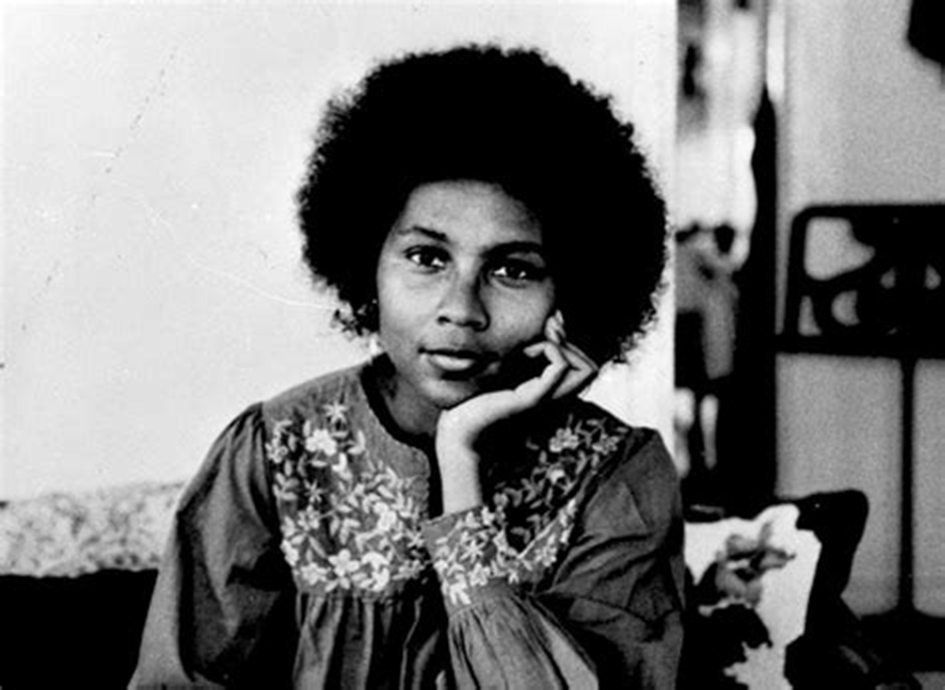

Au sein même du mouvement féministe, cette notion fait débat. En effet, certaines personnes se revendiquant féministes prônent une universalité de « la » femme, ce qui invisibilise les différences d’expériences liées à la couleur de peau, l’orientation sexuelle ou la classe. Ce féminisme, centré en général sur les préoccupations des femmes blanches et de classes moyennes ou supérieures, a été critiqué par de nombreuses militantes et intellectuelles, notamment par le Black Feminism et bell hooks , et le féminisme décolonial. Ces courants rappellent que revendiquer une égalité sans prendre en compte la diversité des vécus revient à reproduire hiérarchies et exclusions au sein même du mouvement féministe.

C’est pour ça que la notion d’intersectionnalité permet d’exercer son esprit critique : elle remet en cause les biais et les limites du mouvement féministe. Un féminisme véritablement émancipateur doit être capable de faire preuve d’auto-critique, de penser les rapports de domination que subissent les femmes de manière complexe, et de construire une réflexion puis des qui prennent en compte toute forme d’exclusion.

L’importance du lien entre féminisme et esprit critique

Penser l’oppression sans esprit critique, c’est risquer de reproduire les mêmes logiques d’invisibilisation, de hiérarchisation et les mêmes violences contre lesquelles le féminisme se bat pourtant. Loin de diviser le mouvement féministe, l’intersectionnalité souhaite justement le rendre plus inclusif.